Hoy ha nevado en La Habana

ARMANDO VALDÉS-ZAMORA

Fue de noche cuando llegué a La Habana. Pero esa noche era ciega y confusa como supongo son las noches que no escogemos, ¿no? Me explico: noche afuera en los pueblos y los paisajes vistos desde la ventanilla. Noche en los sudados vagones sin luz que como serpientes resbalosas y oscilantes me llevaban en su vientre de regreso a la ciudad de mis orígenes. Noche en la inicial ausencia de aire a través de las ventanillas de cristales rotos a golpe de piedras o de olvido. Noche en las ranuras que la lluvia o el sereno habían abierto en el oxidado techo del vagón por donde entraba algún que otro rayo de luna. Noche oscura en mí que por momentos perdía con la desaparición de la luz el entusiasmo acumulado durante cinco años de espera. Y como verás, digo, como escucharás, noche hasta en las visiones de mi compañero de viaje.

Y si debo reconocer que tales tinieblas convenían al enmascaramiento de mi cara verde, hacían caravaggesco el desfile de pasajeros-zombis que arrastraban en un ininterrumpido ir y venir; cajas de cartones amarradas con soga, valijas sin asas, desbordadas arcas con bisagras oxidadas, jaulas de güines llenas de gallinas o pollos semidormidos con pastillas o pócimas, mochilas o fundas amarillentas de almohadas de las que se escapaban granos de arroz o de frijoles o harina, y algún que otro puerco con las patas amarradas por sogas o cordeles lanzando vagidos cuando su dueño a patadas o a empujones lo escondía de la policía debajo de los asientos. Uno de esos puercos, por cierto, me pareció, aún en medio de las penumbras, que tenía alas, lo cual, ahora que te estoy contando el viaje, explica una de las visiones de la llegada a la Estación de Ferrocarriles de la capital.

Tinieblas estas interrumpidas con disciplinados bullicios, cuando el grito puntual de una ferromoza somnolienta anunciaba el nombre del próximo pueblo, o cuando los olores y el calor que explicaban la angustia de haber roto las ventanillas para sacar las cabezas y respirar un poco del frescor campestre, provocaban enfurecidos comentarios de viajeros casi invisibles.

Para colmo de tanta sorpresiva nocturnidad, era de noche también, te aclaro, en los ojos y en la calmada conversación del viejo que me acompañaría durante las 24 horas que duró ese viaje.

PANDAFILANDO G:- Se ve que hace tiempo que no regresas, me dijo con húmedo aliento a tabaco masticado cuando le comenté la oscuridad que nos rodeaba y mi esperanza de que todo fuera distinto en La Habana. Mira muchacho, parece ser que hace meses no hay otras luces en las noches habaneras que la luna, los hoteles para los turistas y los carros de la policía.

Me dice que se llama Pandafilando G, repite dos veces, porque no oigo bien con el chirrido del tren, ¿cómo?, le insisto, y supongo que imagina mi risa reprimida. Porque no reprime la suya y añade, cosas de mi padre el nombre y de mi madre eso de la G de gato.

Toma otro buche de una botella y al ruido del bamboleo de las ruedas metálicas sobre los raíles, se une, en la penumbra, el del sorbo del ron cayendo desde lo alto de su garganta empinada. Mete la botella dentro de una jaba de lienzo donde, después sabré, esconde una tortuga, y acto seguido se lleva los dos dedos huesudos en forma de horqueta cerca de los ojos al tiempo que me suelta, en un momento en que al frenar el tren se impone un silencio momentáneo:

PANDAFILANDO G:- Soy ciego, o casi...No veo nada del ojo izquierdo y sólo un poco del derecho, ¿quieres un buche de ron?

Siguiendo la costumbre y para darle razón al apodo con el que me identifican los amigos y la Policía Interna Secreta (PIS), paso a contemplar su perfil de barba breve dibujado en el recuadro donde debió estar la ventanilla que le he cedido. Creo ver la línea de algo que pudiera ser una cicatriz surcando la mejilla más próxima a mí, hasta detenerse un momento en la comisura del labio y dejar ver la silueta de un mentón encanecido.

Recuerdo mi delirio de persecución y soy egoísta y casi me alegro de la coincidencia; de noche y con un ciego de copiloto tengo muchas posibilidades de que mi cara verde pase inadvertida. Es entonces que me doy cuenta. En la posición que ocupamos mi gesto de cortesía al comenzar el viaje había sido inútil; su ojo izquierdo está del lado de la ventanilla. No puede mirar hacia afuera. Supongo, eso sí, que puede ver mi sombra y a algún que otro viajero en el pasillo, pero nada del paisaje insinuado por el hueco sin cristal.

Aunque estoy en short, sudo como supongo sudan los demás y Pandafilando. Porque junto al calor, una capa de polvo invisible con olor a hierro oxidado se pega a los cuerpos, a los objetos que uno toca, al piso agujereado del tren, y a las gargantas. Un polvo que entra por las ventanillas sin cristales y por cuanta grieta encuentre el aire sobre la carcasa del vagón, y permanece inmóvil aunque uno beba o se lave, o sacuda con repetitivos y discretos gestos la ropa y hasta los zapatos. Hago del calor y de su aliado el polvo un pretexto para desviar la conversación.

-Hace calor, verdad Panda…filando, se me ocurre decir interrumpiendo mi desigual contemplación de su figura y robando un segundo buche a la botella.

Aunque es cierto que sudo, que me siento pegajosamente sucio cuando tiro de mi inmenso bolso de libros, o cuando me pongo a la espalda la mochila empolvada donde llevo las cosas que no puedo perder si me atracan en el camino hacia casa de Honorato del Fango. Digo querer ir al baño cada cinco minutos. El viejo vuelve a reír y habla para impedirme ese ir y venir por el vagón con el que trato de atenuar la desventajosa posición de interlocutor de un ciego en medio de la oscuridad.

PANDAFILANDO G:- Fui tipógrafo en la imprenta de un periódico, tipógrafo y corrector de pruebas. De manera inexplicable fui perdiendo la vista, al principio era sólo una bizquera, ríe, los dos ojos no se ponían de acuerdo y parece que cada uno miraba para el otro lado. Los médicos no daban con lo que era...

Nada más normal para un ciego que hablar de sí mismo, se me ocurre pensar, para entender que Panda se ponga de un golpe a contarme su vida. Me mira, es decir, se vira hacia mí e imagino que la mitad de uno de sus ojos debe acercarse al lugar donde están los míos más lineales y disciplinados, porque soy yo quien termina mirándolo.

PANDAFILANDO G:- Confundía las letras muchacho, era insoportable, y al octavo día de enero del año 59, me metí a carnicero. Como lo oyes, fui carnicero en época de vacas flacas, en los años sesenta. Ahora no, hace un paréntesis, ahora es época de vacas invisibles. (Su reír, contenido sin llegar a ser disimulado, interrumpe un momento la narración).Vivía bien, sabes, tenía amigos, mujeres y dinero...ah, y carne, creo hasta la vista amenazaba con mejorar. Fui carnicero - y ríe al repetirlo mostrando que le gusta la frase - en época de vacas flacas.

Sus manos dejan de reposar sobre los muslos y buscan un radio portátil ruso Selga al que a falta de otras, le ha atado con ligas dos gruesas pilas de linterna. Lo enciende y al ver que funciona vuelve a apagarlo.

Zas y Zas, gesticula con un gesto inesperado Pandafilando: “Me encantaba cortar filetes, muchacho, cortar con un hacha los huesos para las ternillas de la cuota de los diabéticos. Ya no organizaba letras ni palabras para imprimirlas en un papel, sino carne y huesos que envolvía con destreza en papel cartucho. Zas y Zas, me volví casi orgulloso de tan popular en toda la barriada. No podía imaginar entonces que era una efímera época de esplendor. Insidiosos enemigos –algún marido celoso me dirían después, o la brujería de una querida despechada, según otros- lograron que me mandaran en el 70 a cortar caña tres meses a un campamento. Cuando regresé había perdido mi honorable puesto de carnicero. Sin hablar de mis manos que estaban destrozadas de tanto machete, ni de la vista, la bizquera se fue convirtiendo en ceguera total del ojo izquierdo y nubes en el derecho. El hollín –Pandafilando cogió otro buche- el hollín de las hojas de caña quemada, me empeoró la vista. Me fui a vivir con una hija –¿te había dicho que tenía una hija?- que vive en un pueblo de pescadores. Durante años tejí y tejí redes. Cambié el ruido de la imprenta el zas y zas de la carnicería y las jodidas picadas de las hojas de la caña por las redes y el vaivén de las olas. Pero vivía agregado y regresé a la ciudad. Trabajé hasta el retiro en una tabaquería. Pasé años liando puros para los españoles, cigares para los franceses, cigars para los ingleses. Volví a vivir bien, casi como en la época de la carne, un sobrino que trabaja en turismo, en un hotel –¿te había dicho que tenía sobrinos?- Pandafilando bajó lo más que pudo la voz, un sobrino me vendía en dólares los tabacos, los Cohibas, los Montecrito, los Romeo y Julieta que me cogía en la tabaquería a sus amigos extranjeros...Hasta que reapareció mi hermano mayor, Ginés, a quien –de tanto bajar la voz casi tengo que repetirle que me diga lo que me dice- a quien ayudé a irse en un barco a Miami en la época en que yo tejía redes, dio noticias después de muchos años y agradecido, me invita ahora a Miami. Voy a La Habana a pasar la entrevista para mi visa. Otro hermano mío, que vive en La Habana hace tiempo, me espera en el ferrocarril, por suerte que si no...

Me suelta su historia de un tirón, como si hiciera mucho tiempo que no tuviera a nadie a quien contársela, quizás a fuerza de repetírsela, supongo, a los mismos de siempre. El viejo ya se ve en los Estados Unidos, me digo, por eso se confía de esa manera conmigo, debe creer que esta es su última vuelta por la isla.

FERROMOZA e INSPECTOR:- ¡Santiago de Cuba próxima estación Santiago de Cuba!

(Gritan a dúo la misma ferromoza de siempre aprovechando y un hombre que parece ser un inspector).

- Todo siempre ha comenzado por aquí, por Oriente, por Santiago de Cuba, por aquí..., interrumpe su disertación Pandafilando con supersónico realismo espacial... ¡Que calor!, ¿no? Bueno siempre hizo calor aquí...¿tú conoces Santiago?

Le digo que sí y añado que de Santiago solo conservo en mi memoria –me paso inútilmente la lengua por los labios- el gusto del Pru, esa bebida de plantas...esa bebida...verde...-me callo de repente tocándome la cara, olvidando que Pandafilando no puede verme.

-Todo siempre ha comenzado por aquí, repite él, por aquí cerca Colón y las carabelas, Hatuey y el fuego, las ciudades, las guerras y las invasiones, y después todo termina pasándose para allá, del otro lado, para Occidente...el Pru, dices el Pru, sí, recuerdo haberlo tomado alguna vez, y ese es tu recuerdo de Santiago, por casualidad ¿te llamaras Marcelo?

Me las arreglé para suplir con unas frases el olvido de mi presentación. De tanto querer esconder mi aceitunado estado facial ni siquiera le había dicho al semiciego mi nombre ni las causas de mi regreso. Y por primera vez él gira, cambia de posición haciendo un semicírculo, buscándome, supongo, con todas sus menguadas capacidades oculares, cuando le digo que mi nombre es Apolonio, que me dicen el contemplativo, que huyo de una mujer llamada Medusa (no menciono a la PIS porque no confío tampoco en un semiciego que acabo de conocer ni aunque diga que se va a Miami) y que he estudiado letras, que trabajaba en una biblioteca, y que escribo.

De un buche termina la botella y enciende por enésima vez el mismo cabo de tabaco. La punta encendida de la ceniza le ilumina los labios y la menguada barba, sus dedos extensos se deslizan por lo que queda del tabaco. Por un momento la brasa de su tabaco es la única luz de nuestro compartimiento. Me pasa la botella con su mano derecha, mientras con la izquierda saca un momento la jicotea y le da un beso sobre el carapacho antes de volverla a meter en la jaba.

PANDAFILANDO G:- Escribes, repite, me mira o intenta hacerlo, y pasa extrañamente la lengua sobre sus labios con el mismo gesto que yo había hecho al mencionar el Pru. Escribes, repite, se seca los labios con el dedo índice, y deja en el aire, entre las espirales y el humo que sigue camino de los orificios del techo y de los rayos de la luna, algo que imagino son unos puntos suspensivos...Y ¿qué escribes?

Nos quedamos dormidos. El con la cabeza recostada al asiento. Yo apoyado en mis rodillas, tomando la mochila de almohada. Debieron pasar algunas horas pero al despertarnos estábamos aun en la misma estación de Santiago de Cuba. Por suerte yo no había vuelto a soñar con el cangrejo. Ese sueño con un cangrejo que me persigue hasta atraparme y morderme con sus tenazas por todo el cuerpo, desde que por tener la cara verde la PIS consideró que era un intelectual con problemas ideológicos. Mi fuga a la capital se debía a esa persecución –no a la del cangrejo sino a la de la PIS- que después de convocarme varias veces me dio plazo definitivo (que ya expiraba) para que mi cara retomara mi color normal, o me encarcelaba por evidente (y coloreada) peligrosidad publica.

En medio de un acuoso sudor que nos pegaba a la ropa y los objetos que tocábamos; sentimos el bullicio de una música por los altoparlantes del andén y a nuestro lado una breve alocución de la ferromoza acompañada de un inspector.

FERROMOZA.-Estimados pasajeros; eso que se oye son los aplausos del discurso de un acto. Como ustedes saben es el acto que todos los años anuncia el comienzo de los Carnavales. Pero estamos parados aquí no por el acto, sino porque el tren no quiere arrancar, está pega'o a los raíles por culpa del calor, parece que se derritió como una melcocha. No se desesperen, se está buscando una solución a este problema...

El aire caliente desprendido por la penca de cartón de la ferromoza acabó de despertarnos, aunque todo parecía permanecer fijado a una inmovilidad calurosa que transformaba en museo de cera momentáneo a las personas, los animales de cría amordazados, y a los objetos que habían dado signo de vida durante el viaje.

INSPECTOR.-Tenemos que tomar una medida urgente…compañeros…

En un intento de explicación descongeladora, pensé yo. Las sombras gelatinosas de los pasajeros comenzaron a arrastrarse hacia donde estábamos. Entre los sonidos grabados de aplausos soplados por los altoparlantes, sentíamos las quejas y los paquetes empujados sobre el piso empolvado del vagón. Todos sospechaban que alguna instrucción importante iba a darse y se apuraban a abrirse paso con lentos empujones. La explicación tuvo lugar a nuestro lado:

INSPECTOR.-Compañeros, atiendan para acá, silencio por favor... Antes de pasar a distribuir una merienda de bocaditos de jamón (Se oyeron suspiros prolongados...) debemos informarle que: El tren no puede continuar debido al calor...las ruedas se derritieron y se pegaron a los raíles calientes. (Se oyeron quejidos apagados) Entonces, teniendo en cuenta que en Santiago de Cuba no hay agua para despegar el tren, el Sindicato Ferroviario y la dirección del Partido han tenido la iniciativa de encontrar una solución a la altura de las circunstancias...

FERROMOZA.(Eufórica y Gritona): -¡¡¡Que cada cual orine sobre los railes!!!,ese es el acuerdo...bajando de uno en fondo ¡ ¡ ¡a orinar!!!, el que no mee no come pa'que lo sepan. Abran las portañuelas y bájense los blumers que todo el mundo meeeeeeeeee...el que no pueda bajar, que mee en una lata y se la dé a otro, a ver si nos vamos al fin de este pueblo y de la calor, y repartimos los bocaditos de la merienda...

(Se oyeron pasos apresurados en busca de las puertas de salida del vagón y los primeros chorros comenzaron a salpicar las gravillas de la vía).

Tomé el último residuo de buche que quedaba en la botella y exageré la pronunciada bizquera de mi camarada: - Es ciego, les dije. Para que tenga derecho al bocadito de la merienda él va a echar su ración de orine en esta botella...

Los pasajeros ya estaban alineados a lo largo del andén cuando bajé a aportar mi liquida contribución. Cada doce personas se designaba un jefe de escuadra, como si fuéramos pelotones de un regimiento listo para atacar o defender un territorio ocupado por el enemigo. Pedí permiso al jefe de la escuadra que me pertenecía para que Pandafilando, a través de la ventanilla, me diera la botella.

-Es la del ciego, le dije al inspector, que no sin un gesto de contrariedad -no sé si por la sonoridad del nombre o si por el imprevisto, anotó en su libreta de papel cuadriculado-: Pandafilando, y entre paréntesis (Ciego).

INSPECTOR: -Si no queda constancia, añadió, ni aunque sea ciego coge merienda, el que no mee es un egoísta, y no come vaya...

En medio de la noche estrellada algunas luces suplementarias fueron encendidas en la estación para ayudar a precisar la puntería de los participantes.

INSPECTOR: -¡Que solidaridad!

Esto repetía constantemente el inspector al tiempo que inspeccionaba a otros empleados y a los jefes de escuadras. Se había suspendido el tráfico de las otras vías para que un grupo de viajeros diera la vuelta y se encargara de regar los raíles del otro lado.

Tratando de evitar desigualdades machistas -de más está decir que un hombre orina en público con mucha más facilidad que una mujer- las ferromozas calcularon donde comenzaba la mitad exacta del tren, e interrumpieron las filas de hombres para incorporar a mujeres agachadas con recipientes en las manos y asegurar el alcance del objetivo; no olvidemos que los zigzags del chorro de orine de una mujer son también mucho menos controlable que la caída parabólica del chorro masculino.

Después de alguna discrepancia se tomó la decisión de que el acto no dejara de transmitirse por las numerosas bocinas colgadas a los postes del andén. El inspector respondió así a quienes alegando problemas de concentración, proponían bajar o apagar el discurso y la algarabía de los aplausos:

INSPECTOR:-No compañeros, un discurso como ése debe estimularnos a seguir adelante, pero quién ha visto que para orinar haya que concentrarse tanto, eh…

Fue otra la explicación que escuché mientras trataba de ocupar una posición que no me alejara de la ventanilla de Pandafilando. El inspector susurraba al oído de la ferromoza de mi vagón:

INSPECTOR-Tú eres boba chica, tenemos que apurarnos, si el discurso se acaba empiezan los carnavales y todo el mundo se va a tomar cerveza y nos quedamos solos...hay que dejar las bocinas para saber cuánto dura el discurso, tenemos que acabar de derretir el acero con el meao antes que se acabe el acto ese...

En lo que esperaba mi turno pude ver como los hombres alineados incorporaban a la iluminación de la noche disparejos arcos de chispas azafranadas. De esta manera, impedidos de verse, se intercambiaban frente a frente saludos de chorros elípticos sobre las dos líneas de acero candentes. Breves burbujas de humo acompañaban la caída del orine, componiendo una visual neblina acuosa que, al borrar la parte inferior de los vagones, daban la impresión de sostener en el aire al tren. A las hileras que terminaban de expulsar las reservas líquidas le sucedían otros tiradores que esperaban detrás, impacientes, como en una legión de soldados con fusil de una única bala, en filas que se multiplicaban desde que las mujeres exigieron la mitad exacta de la acera del andén.

Los arcos, atravesando a veces la luz o la claridad de algún que otro rayo de luna, adquirían tonalidades luminosas de variada intensidad según la potencia y la durabilidad de los emisores. Emisores estos que a veces demoraban intencionalmente el acto de abrocharse –o desabrocharse- las portañuelas para mirar de refilón a las mujeres agachadas a su derecha, seguros que éstas, una vez terminada la misión urinaria, estaban obligadas a secarse y a subirse los blúmeres, momento éste de excesiva vulnerabilidad ocular que intentaba ser rascabuchado por los participantes. Y muchos de estos participantes eran transeúntes de paso, incorporados con entusiasmo debido a falsos rumores de posibles meriendas de recompensa a todos los colaboradores voluntarios que ayudaran a derretir el acero, o por el simple hecho de poder ver –corría la voz entre los que acababan de orinar- los pubis, los muslos y las entrepiernas oblicuas de las participantes.

Hubo que regular la entrada a la estación de decenas y decenas de hombres impacientes que esperaban que terminara el discurso de los altavoces y comenzaran oficialmente la venta de cervezas y los carnavales anuales de la ciudad; jugando domino, tomando ron, apostando a cartas descoloridas, o hablando de béisbol en un parque aledaño.

INSPECTOR:- ¡Que solidaridad!, no cesaba de repetir en alta voz el inspector, contemplando como yo las hileras de voluntarios imprevistos. El enemigo nos ha impedido renovar nuestros viejos trenes, pero la combatividad del pueblo ha permanecido intacta, ¿no es verdad compañeros?

Fue sumido en estas contemplaciones que me volví reflexivo y seguí con escalofríos que, -cubriéndome la cara- supuse clorofílicos, las constantes alusiones al enemigo que hacia la voz del discurso transmitido por las bocinas.

Toda la movilización del acto, los chorros de aplausos que seguían a la arenga y se confundían con los intencionales chorros de orine, parecían -para mi estupor retrospectivo-, dirigidos contra las adversidades provocadas por el enemigo. Continuando a la velocidad de la noche -más que de la luz- mis reflejos protectores; volví a acordarme del enemigo, de mi cara verde, del sueño del cangrejo, de mi viaje y de mi necesidad de camuflaje, y me pregunté con exagerada mitomanía: -¿Y si toda esta representación es ficticia? ¿Y si la demora del tren, los raíles derretidos por el calor, la organizada llovizna de orine, el discurso y los aplausos, y si hasta el amable y sutil mediociego formaban parte de la estrategia de una terapia prevista por la PIS para impedir mi huida a La Habana, o al menos para verificar mi evolución cutánea en medio de la fuga?

Me dieron deseos de cometer el absurdo acto de pedir permiso para ir a orinar al baño de la estación y así poder mirarme en un espejo. Temí que se diera cuenta que yo había descubierto todo, y tomé la precaución de echar mano a la lógica:

A: La realidad que estaba viviendo era irracional,

B: Yo, simple mortal, formaba parte de esa realidad quisiera o no,

C: La realidad y yo en ella éramos irracionales.

CONCLUSIONES: no podía hacer algo tan real –e ilegal- como tratar de huir o protestar. Estaba obligado a seguir simulando la misma normalidad colectiva para no levantar sospechas. Y eso fue lo que hice: me desabroché la portañuela y oriné sobre los raíles del tren como un Gargantúa caribeño, y además aporté a mi chorro el orine de la botella de Pandafilando.

Mientras yo orinaba, el inspector me daba palmaditas en el hombro que provocaban salpicadas del chorro sobre mis tenis, al tiempo que repetía:

INSPECTOR–Así se hace compañero, así se hace...

Yo quise ver sus palabras –en otras dimensiones de mi duda pacifica- como una aceptación mutua de lo irreal. Regresé satisfecho y vacío de líquidos al tren, que anunciaba al fin su partida con un ruido de fondo de tambores y de trompetas, y un olor a cerveza a granel que supuse anunciaban el final del discurso y el comienzo del carnaval anual de la ciudad.

De regreso a su lado Pandafilando me confesó con risas encabalgadas, que las cosquillas del orine de un negro que le había tocado refrescar con el chorro proveniente de su verga la parte inferior de su ventanilla, hizo que se apagara de un golpe el vapor de los raíles debajo de sus nalgas. Sin detenerme a preguntarle cómo se las había arreglado para ver a un negro orinando en la noche sobre la vía férrea, estuvimos ambos de acuerdo en que al final lo del orine-versus-vapor, se podía considerar una buena estratagema.

II

Durante decenas de kilómetros traté varias veces de desviar la conversación cuando mi compañero de viaje la dirigía con alguna pregunta incisiva hacia regiones que me ruborizaban:

PANDAFILANDO G:- Pero, dime de una vez ¿qué escribes Apolonio?, insistía cuando dejaba en blanco la recopilación de historias sobre Quimera, Medusa, y miles de incidentes de mi lustro de destierro provinciano.

Me extrañó que del paso por la extensa llanura camagüeyana casi no habláramos. “Aborrezco las cronologías”, me lanzó a manera de respuesta indirecta Pandafilando cuando quise seguir animando nuestro viaje con comentarios espaciales que me desviaran de la obligación de tener que hablar de lo que escribo.

Parecía molesto porque no le respondía y para colmo remplazaba la respuesta que esperaba por preguntas, o algún mal recuerdo guardaba de ese Camagüey que desfilaba en forma de extensas llanuras por la ventanilla.

PANDAFILANDO G:- Dicen que se habla bien aquí en Camagüey el castellano…como si eso importara o se conservara como prueba, ¿no crees Apolonio? Al escribirse o describirse ya el habla está muerta, y cuando existe sólo la oímos y se va como el aire o el éter.

Pero ahora que te cuento esto, se me ocurre suponer que Pandafilando estaba molesto también por el ir y venir del ruido de dos mujeres que con cascabeles atados a la ropa, collares e infinidad de algo que supuse eran pulsos, y una algarabía que alternaba con risotadas mezcladas con insultos; habían despertado a medio tren desde que hicimos entrada en Camagüey.

Hasta la tortuga de Pandafilando –ella es mi música y mi protección, decía él a cada rato- escondía con insistencia su cabeza dentro del caparachón. Ambas mujeres trataban de vender una baratijas, la otra cucuruchos de maní. Al ver que nadie les hacía caso, cantaban boleros acompañadas por una guitarra que una rasgaba mientras la otra pasaba una gorra a manera de cepillo entre los pasajeros.

Lo curioso es que en uno de sus vaivenes, con el pretexto de pedirnos un buche de alcohol que no le negamos para que siguieran su camino, el dúo se detuvo y quiso hablar con nosotros en otro tono.

Sentadas en el brazo del asiento, y quién sabe si por haberles respondido que yo era graduado de Letras al preguntarme a qué me dedicaba, ambas nos aseguraron que eran travestis, que ensayaban el papel de dos hermanas (Auxilio y Socorro, las nombraban) para ir a pasar una prueba de actuación a la Escuela de Arte de La Habana, antes de irse a París con no sé qué beca.

AUXILIO y SOCORRO: (A coro)- Nos vamos a París en La Reina del Mar, un barco que nos viene a buscar para navegar hasta las francesas orillas de La Rochelle. “Rumbo a París va y va de vuelo”, dijeron a dúo apuntando cada una a la otra con la punta del dedo índice.

Me alivió la idea de no haber descubierto en un primer vistazo a los travestis detrás de las muchachas estrafalarias, pensé al principio, porque eso reafirmaba mi suposición de que no había mejor refugio para mi cara verdosa que el viaje de noche en aquel tren en penumbras.

A ambas – es decir a ambos- artistas ambulantes les dio por recitarme una docena, de décimas de nuestra propia inspiración, afirmaban, para ver cómo las juzgaba desde el punto de vista literario el filólogo. Algo que no parecía importarle para nada a mi copiloto semiciego, porque simulaba dormir a pierna suelta en lo que yo improvisaba mini discursos de crítica literaria similares a los de tertulias que yo llegaba a presidir en la ciudad de la cual ahora creía escapar.

Lo de Auxilio y Socorro ya dejaba de ser interesante entre otras cosas porque se me cerraban los ojos en medio de una sorpresiva coherencia del tren que, a todas luces, bien despegado de los raíles, se desplazaba sin dificultad por el llano terreno camagüeyano. Además, para epatar al filólogo que soy, construían sus frases intencionalmente con versos del barroco hispano que, de vez en cuando, y bajo sus miradas suspicaces, yo adivinaba.

Manera curiosa esta de hablar, te digo ahora que pensé entonces, como de escribir también, te digo yo. Curioso, cierto, esto de hablar o de escribir copiando y pegando para dárselas de culto y a costa de los otros desplegar toda una teoría sobre no sé cuántas boberías, ¿no crees? ¡Qué desperdicio tanto vicio!

Una vez que los travestis se fueron para otro vagón con su show, Pandafilando abrió los ojos y como si no hubiera habido intervalos me volvió a preguntar por lo que escribía.

APOLONIO: -He escrito un libro de poemas,...pero sé que un día escribiré novelas...y al menos una, la primera, tendrá que ser mi autobiografía, pero no la he comenzado, y por lo tanto no sé cuándo podré terminarla...

PANDAFILANDO G:-¿Cómo puede estar acabado un libro, que es autobiográfico, si aún no está acabada tu vida?, respondió como si citara de memoria algo ya repetido muchas veces, antes de añadir quizás buscando mi silueta en la oscuridad con giro oblicuo que le permitió situar sus dos ojos a unos centímetros del lugar aproximado donde estaban los míos: Y ¿qué lugar le dejamos entonces a la imaginación, Apolonio...?

No podría asegurarte lo que le contesté, y creo que el hecho de no recordarlo debe ser porque su observación me desconcertó y debí improvisar algo para salir del paso. Te lo cuento ahora con tremendismo melodramático: grabé desde esa noche las palabras de ese ciego compañero de viaje. Desde ese instante me salió toda una teoría aliviadora que hasta te puedo exponer como en una clase de teoría literaria.

Me di cuenta que yo, el defensor entre mis amigos de provincia de una poesía que nada tuviera que ver con la realidad más inmediata, decía lo contrario de mis proyectos de escritor de novelas. Yo que me había inventado aquel alivio nombrado complicidad vertical de la noche, durante el cual imaginaba antes de dormir estar situado en cualquier parte menos en Cuba y en el tiempo presente, y saltaba como se saltan charcos en la calle después de la lluvia, de un país a otro, de una época a otra, de la escena de una película o de un libro a otras escenas en las que yo también aparecía incorporado; promovía eso de contar la vida de todos los días en mi hipotética primera novela.

Sin tener que darle vueltas al asunto me percaté que no había tal contradicción. A ver, acaso en el momento en que bajaba la portañuela para orinar sobre los raíles incendiados por el calor no había dicho que nada de todo eso era racional. Pues bien, si para algo había servido lo de la PIS, mi cara verde, las denuncias de los que simulaban ser amigos intelectuales y hasta el sueño con el cangrejo, era para mostrarme que tenía que adaptarme a la idea de la imposibilidad de buscar explicaciones lógicas a aquel turbión de acontecimientos, porque hiciera lo que hiciera no podría librarme de la condena de ser señalado por los demás.

Si por una parte tendría que simular que era como todos y no me buscaba problemas, por otra, eso no me impediría narrar mi vida sin ser un aburrido escritor realista. Nada menos realista que toda aquella locura. Eso si – y en eso el viejo Pandafilando también tenía razón- lo que no veía era como terminar cualquier tipo de novela autobiográfica, no sólo porque esta no estaba terminada, sino también porque no había manera de poder salir de esa escalada de hechos inexplicables para los cuales mi acostumbrado poder contemplativo se ha revelado ser totalmente ineficaz.

Lo que no me impidió que me quedara pensando con la misma sensación de vacío que había sentido frente al espectáculo de pasajeros que se disponían a orinar enardecidos sobre los raíles de la estación de trenes de Santiago de Cuba, cuando el ruido de las gotas y las ráfagas de viento de un aguacero, interrumpió la balbuceante respuesta que preparaba a Pandafilando. Para que fuera mayor la propagación de los relámpagos, los goterones y el temblequeo del esqueleto del tren, este se detuvo de un frenazo.

Tomados por sorpresa los animales camuflados comenzaron a emitir todo un concierto desafinado de onomatopeyas, a las que por supuesto se añadían los gritos de sus amos, el llanto de los niños, el correcorre de viajeros avanzando en todas direcciones con cerillas encendidas, linternas de bolsillo, o tanteando el borde de los asientos para no caerse al tropezar con equipajes mal colocados debajo de los asientos. Hasta vi por primera vez la cabeza de la tortuga de Pandafilando, que perdía su paciencia en las manos del ciego y me miraba buscando una explicación a tanto alboroto.

Quizás porque no reaccionamos con la movilidad de los demás o simplemente porque al estar al centro del vagón éramos una especie de semáforo para los otros, lo cierto es que todo el mundo nos preguntaba si sabíamos que había pasado esta vez, a las puertas de Santa Clara porque daba la impresión de que el tren se había descarrilado.

La noticia se propagó a gritos simultáneos. La brusca parada nada tenía que ver con la tempestad: el tren se había quedado sin petróleo. En lo que se buscaba una solución a la altura de las circunstancias, se pedía calma y colaboración a todos los viajeros. Ahora que te cuento esto, me doy cuenta que fue en ese intervalo de tiempo cuando me volví a quedar dormido. Y eso fuera banal, como tomar un café en una escala técnica, si no hubiera esta vez soñado con el cangrejo.

El sueño era el mismo de siempre. Yo atrapado en un arenal (para colmo bajo una borrasca con truenos y centellas) trato de correr hacia la orilla para tirarme al mar, y el cangrejo cada vez más acerca de mí, lanza dentelladas que la luna y los relámpagos de una tempestad, convierten en lumínicos flashes sus afiladas muelas. Cuanto más cerca estoy de la orilla, más cerca de mis nalgas (supongo por tener ya medio cuerpo fuera del lodazal) las tenazas resplandecientes del crustáceo. Hasta que me despierto, aliviado y sudado, por haber escapado al ajeno banquete de la bestia que desde entonces más temo cruzar en mi camino.

Cuál no sería mi sorpresa al despertar y ver que mi discreto compañero de viaje no estaba a mi lado. Una hilera de gente abarrotaba el pasillo, y seguían una cola que debía comenzar en el primer vagón. Los gritos de los viajeros angustiados y de los animales que se esforzaban por escapar en vano de las sogas, las cajas, los sacos o las jaulas donde habían tratado de esconderlos, hacían más caótico cualquier intento por informarse sobre lo que pasaba. Aquel zoológico ambulante destilaba olores tan variados como putrefactos e innombrables que unidos al vapor hacían de aquel vagón una asfixiante arca rodante ahora fijada en su agonía.

Sin preguntar para qué era esa cola me abrí paso entre la gente a la búsqueda de mi amigo ciego, cuando percibí su rostro en el reflejo de una vela que alguien sostenía para ayudarlo a regresar a su asiento. Para mi sorpresa Pandafilando venía con los pantalones en una mano, mientras con la otra trataba de apoyarse en lo que encontrara a su paso para no perder el equilibrio. Todavía no puedo explicar de qué manera se las arregló para detenerse en el lugar exacto donde estaban nuestros asientos.

PANDAFILANDO G:- La nueva instrucción es cagar en cartuchos para meter los excrementos en el depósito de gasolina, aseguran que cuando esté lleno, no tendremos dificultades para que arranque el tren, esto me explicaba Pandafilando al tiempo que lo ayudaba a sentarse del lado de la ventanilla. Es un nuevo descubrimiento eso de utilizar la mierda de vaca, no como abono, sino como combustible. El tipo que inventó eso viaja en el tren y dicen que es la primera vez que lo utilizan con excremento humano. Debe funcionar, aseguran, teniendo en cuenta que excepto el bocadito de jamón, la mayoría de lo que se ha comido aquí las últimas horas debe ser de origen vegetal.

Supuse que el viejo de tanta penumbra inmóvil comenzaba a delirar, cuando, mirando detenidamente a los que cerca de mi hacían la cola, pude ver que casi todos sostenían en una mano los pantalones, las sayas o los vestidos, y en la otra llevaban un cartucho.

PANDAFILANDO G:- Yo te iba a avisar pero estabas dormido, hasta me dio la impresión que soñabas o que tenías una pesadilla porque te dabas vuelta todo el tiempo, fueron las dos muchachas de Camagüey, las que me levantaron en peso por encima de ti, porque para colmo de coincidencias, tenía tremendas ganas de ir al baño cuando se decretó la nueva alarma, y fui el primero, sabes, fui el primero en entrar al baño con el cartucho, que si no….

Un ligero olor a mierda humedecida se iba elevando por encima de la bulla de las voces y las siluetas proyectadas en las tinieblas por linternas, velas y fósforos encendidos. Yo me lavé, sabes, hasta hay agua en el baño, dijo Pandafilando intuyendo la intención de mis pestíferas observaciones. El fresco que la lluvia había aportado parecía impregnado por ese tufo inconfundible y convertía lo que hubiera podido ser una peste irresistible en soportable olor de baño público mal aseado.

A fuerza de sudar, mi cuerpo, el short de mezclilla, y el pullover que ya supongo más negro que la noche, parecen pegados al vinil del asiento. Emitidos desde una bocina improvisada que la dirección del tren, siguiendo la experiencia de Santiago, ha colgado de un poste eléctrico, se escucha ininterrumpidamente un canto épico que elogia las glorias de las guerras libradas por el pueblo contra el enemigo.

Trato de olvidar la sed casi tarareando el himno de la bocina cuando me doy cuenta que tengo hambre, y que, además es obligatorio ir a cagar en el cartucho para tener derecho esta vez a un pan con aceite y a una botella de agua potable que distribuye una ferromoza en el momento en que uno lanza dentro del motor –ante la mirada atentaba del ingeniero creador del invento- el susodicho cartucho de mierda que funge de combustible impulsivo. Para resumir; no me queda más remedio que incorporarme a la hilera de candidatos a defecar.

En esta espera estoy cuando la sombra alta del afeitado cráneo de un hombre me toca un hombro y me pregunta si soy el último. Sin darle tiempo a volver a ocupar mí posición me dice -con una voz de entonación, vamos a decir que inusual- que si quiero él puede dibujar mi retrato o una caricatura de mí a cambio de un peso. Como ya había aceptado cuanta absurdidad pudiera salirme al paso, y teniendo en cuenta que de todas formas estoy obligado a esperar mi turno unos cuantos minutos y que un peso en realidad no es mucho dinero; le digo que sí y, de un golpe, asisto al insólito hecho de ser pintado sobre una cartulina en medio de la penumbra del pasillo del tren en una cola para ir a excretar.

A medida que va trazando las líneas de lo que supongo sea mi rostro, este tipo enorme y sin pelo, con esa voz yo no sé si de ultratumba o de distante sonoridad geográfica, añade todavía un toque más de extrañeza a su gesto diciendo que es imperativo, para él, ese viaje a La Habana.

HIPPOLYTE: -Hace meses que vago y no sé cómo regresar; estoy perdido, afirma, cada vez más perdido en esta isla que desconozco, hace falta que pueda regresar de una vez a Europa, sino voy a volverme loco, me voy a volver loco…

Me repite una y otra vez, a lo mejor queriendo suprimir las sospechas que adivina en la fingida normalidad de mi mirada.

HIPPOLYTE: -Yo me llamo Hippolyte con dos p y con y griega, añade, pero aquí todos me llaman Hipo, y en el mejor de los casos, Hipólito. Casi deletrea el dibujante su nombre para apoyar en la sílaba esdrújula.

Deja de dibujar Hipólito un minuto, pasa su lápiz a la otra mano y me extiende su mano derecha, una mano suave y afilada, que cierra la mía y se detiene en el gesto de saludo cuando le digo mi nombre: Apolonio.

Tose, se disculpa, y a medida que avanzamos unos centímetros en la cola ante el final de la defecación de algún que otro viajero que nos precede, continua dibujando lo que imagino ya un retrato móvil y maloliente. Por un momento la luna proyecta su silueta sobre los centímetros de pasillo que nos separan, y se detiene:

HIPPOLYTE: - ¿Usted no escucha un caballo sobre la hierba?

Mi incredulidad no puede ser mayor, pero, o él no se da cuenta o apenas me percibe en medio de las circunstancias de nuestro encuentro. Lo único que falta es que haya también, me digo sin responderle, un caballo en este tren inmóvil, con todo ese ir y venir de oscuros paseantes con pollos, gallinas, puercos adormecidos, quizás gatos y perros, y hasta una tortuga que guía a mi amigo ciego, sin contar el cangrejo que me acosa en sueños y se integra a este bestiario enloquecedor.

APOLONIO:-¿Un caballo?, le pregunto seguro de haber oído mal. Pero él sigue dibujando sin esperar mi respuesta. Llegado mi turno, busco el peso, le pago, y meto la cartulina con su dibujo en el bolsillo trasero de mi short, al tiempo que entro en el baño dispuesto a dejar en el cartucho los delgados desechos acumulados por la ingestión del bocadillo de jamón, algunos maníes y al menos dos botellas de ron.

A partir de ese momento soy yo quien se ocupa de contar lo que pudo haber ocurrido por la sencilla razón de que Apolonio, el héroe de esta historia, es incapaz de recordar con precisión lo que ocurrió al entrar al baño.

El contemplativo se ve bajar su pantalones, tomar el cartucho, agacharse con el depósito sostenido por su mano izquierda, pero también ve a los dos travestis abrir en ese momento la puerta y comenzar a tirar con fuerza de su pullover, y de su short hasta dejarlo completamente desnudo.

Al mismo tiempo Apolonio cree escuchar la guitarra de los travestis y algo que debe ser la melodía de un bolero, y cierra y abre los ojos y hasta ve un caballo que cabalga dentro de un campo de trigo, mientras bebe y bebe ron de una botella que debe ser la botella interminable de Pandafilando. Ve a Pandafilando que recostado a una empalizada sobre la que ha puesto a descansar a su tortuga, sigue el trote del caballo y al jinete que es lanzado de un golpe por el aire con un grito que no es de dolor, sino la euforia de una docena de hombres y de una mujer que salen detrás de las matas de trigos, mojados y con jirones de ropa pegados a sus cuerpos, y sonríen al ver al jinete quejándose de dolor sobre un circulo despejado de hierbas aplastadas que su cuerpo ha trazado al caerse del caballo.

Nada sabe responder Apolonio si se le pregunta – como yo hiciera – por el paso de ida y vuelta de su desnudez a estar vestido, o viceversa. Al abrir los ojos después de un lapsus de tiempo que no podrá nunca precisar, se vio sentado al lado de su colega de viaje, y aunque sea todavía de noche no llueve y el tren camina a ritmo sostenido como si no hubiera habido intervalos.

Es Matanzas, nuestra modesta Atenas, le indica Pandafilando, que esta virado hacia la ventanilla, cuando él le pregunta. No sé, me quedé dormido y al despertar estabas a mi lado, y lo de la mierda al parecer funcionó, porque el tren ahora va que jode, ¿por qué no me lees uno de tus poemas?

La jicotea en la mano izquierda del ciego parece coger el aire que entra por la ventanilla, lo que no le impide que gire de vez en cuando su cabeza cuando Apolonio habla.

Adoptando su nuevo método de no pasar a la etapa que sigue a la contemplación, es decir a la explicación; Apolonio terminó por aceptar la proposición de Pandafilando de leer algún que otro poema suyo. Primero leyó un poema dedicado a Medusa, después otro a la soledad, y al final uno nombrado “Por ejemplo un paisaje” que Pandafilando quiso escuchar tres veces.

Primero le pide que le repita el último verso: Todo lo perdido también te pertenece, lee el poeta contemplativo. Después el principio: Una línea anaranjada divide la hierba, sigue, le pide el ciego; Nadie puede saber si fue una silueta o el resto de una ausencia.

Y por último Apolonio lee todo el poema. Ante un comienzo de alegría por lo que al parecer había motivado ese tercer poema en su amigo de viaje, ya Apolonio se disponía a preguntarle por qué le había gustado, cuando un haz de luz púrpura proveniente, se dice, de alguna nube pareció estallar a lo lejos sobre el paisaje dejando penetrar a la vez y como puestos de acuerdo, un haz de rayos fosforescentes por todas las ventanillas del vagón. En un gesto a todas luces involuntario, agarró la mano más próxima de Pandafilando:

-La cercanía de La Habana es inminente, Apolonio, sentenció el compañero de viaje que parecía, a una manera que a él sólo le pertenecía, haber seguido el destello. Las dudas se despejan cuando Apolonio ve dibujarse en los labios de Pandafilando lo que supongo fuera algo que se me ocurre llamar una semi-sonrisa y comentar:

- Estamos cerca, huele a agua de mar podrida, Apolonio, ¿lo sientes?

Lo que nadie hubiera podido imaginar es que esa noche en La Habana, las más densa capital insular del Caribe; estaba nevando.

III

La anormal monotonía del tren impulsado por la energía de los desechos aportados, volvió a perderse ante la agitación general. Parecía que todos se prepararan por adelantado al desembarco en la capital. Las siluetas se levantaban e iban de un lado para otro, los animales comenzaban de nuevo sus mugidos, y hasta la ferromoza del principio había reaparecido con dinámicos paseítos por el pasillo a la búsqueda de un protagonismo más bien dormido durante los kilómetros precedentes.

Las primeras luces y las imágenes del puerto con barcos oxidados y angulosas manchas de petróleo vistas por las ventanillas del tren al deslizarse por un elevado puente de madera, anunciaban la entrada al abandonado paisaje de decrepitud. La Habana estaba al alcance de una mirada, vista casi desde el cielo, contorneando con algunas luces rescatadas a los cortes de electricidad, el semicírculo de agua que describe la bahía, que desde lo alto parecía más bien una laguna desafiante en la cual el tren y sus tripulantes podrían hundirse. Distantes esas aguas oscuras y estancadas, de la agradable decoración añil de las ilustraciones turísticas.

Apolonio, cohibido, quiso adelantar lo que creyó era la cercanía de la despedida. Se acordonó los tenis, sacudió una vez más el polvo de su mochila, y le deseó suerte en la entrevista para la visa a Miami a Pandafilando. El viejo repetía en la penumbra ahora interrumpida por algún rayo de luna sobreviviente o la luz pálida de un aislado poste eléctrico, el ritual del buche de ron y la cachada al cabo de tabaco que expelía un humo que acentuaba el aspecto lúgubre de la escena.

PANDAFILANDO G:- Apolonio si me dejas una dirección te enviaré una foto comiéndome un bistec.

Rieron. La frase venía a romper el rumbo de la gravedad que hubiera podido tomar ese instante. Fue entonces cuando Apolonio se dio cuenta de que si por una parte el viaje terminaba, por otra sus preocupaciones se disponían a entrar a otro capítulo, esta vez en el espacio de una ciudad que según los demás él no reconocería.

A medida que el tren avanzaba ganaba en lentitud y en una altura que comenzaba a asustar por su distancia de la ciudad apenas visible. Una corriente de aire fresco atravesaba el vagón en todas direcciones.

- Es el éter, le dijo Pandafilando a Apolonio, otra vez con una voz más ronca de lo acostumbrado, aunque nuestro héroe lo que sentía era más bien un olor a azufre.

El ruido de gruesos goterones hizo que Apolonio se volviese a mirar a través de la ventanilla de enfrente y viera una capa de lluvia cubriendo la vista aérea de la ciudad.

- Está lloviendo, se le escapó.

- Vamos a llamarlo así, dijo Pandafilando con la misma voz ronca y para más extrañeza -vista las circunstancias-, seca. Mirando con más detenimiento Apolonio se dio cuenta de algo inusual; o la lluvia era muy espesa, o las luces de la bahía o de la luna la atravesaban con sus rayos hasta darle una lechosa coloración, o simplemente el volvía a caer en el estado de confusa somnolencia visionaria de cuando había ido a depositar sus desechos energéticos.

Lo cierto es que según lo que contaba Apolonio, el tren se elevaba más y más parecía ser una serpiente esquelética arrastrándose por un cielo cubierto de nubes de algodón mojado sin que ningún viajero reaccionara ante tanta altura. La nívea lluvia se acentuaba y por momentos parecían pétalos las gotas que de tan lentas casi flotaban en su caída, y venían lentamente a pegarse a los cristales de las ventanillas, o entraban al vagón a través de uno de los numerosos agujeros dejados por los cristales. El tren temblaba en su avance hasta el punto de ser imposible permanecer de pie. Al ruido de la lluvia lechosa se sumaban de pronto los gritos eufóricos de los viajeros y el desconcierto de los animales prisioneros, más preocupados todos por los espasmos del tren que por las cumbres aéreas alcanzadas.

Al fin llegó el momento de bajar. Contrario a lo que se hubiera creído, el descenso al fin de ese puente inestable, aumentaba la intensidad del aguacero blanco y la ducha de pétalos ahora simultánea en su caída al descenso del tren. Pero la bajada era tan violenta que Apolonio sentía que su cuerpo – doblado por una repentina punzada en el bajo vientre – corría el riesgo de caer sobre el asiento delantero, o rodar precipitadamente y sin control por el pasillo. A todas estas Pandafilando no dejaba de reír y de acariciar su tortuga a medida que La Habana de allá abajo se acercaba poco hasta poder ser tocada estirando una mano por las ventanillas agujereadas.

Cuando el tren se detuvo en el andén Apolonio creyó en el sentido de la frase que uno pronunciaba cuando alguien sobrevivía a un momento de peligro: nació de nuevo. Nací de nuevo, dice que murmuró, pasándose la mano por la barriga, lo que no dejo esta vez de llamar la atención de Pandafilando.

La penumbra provocada por la madrugada y la falta de alumbrado público se atenuaba por la luna llena y el blancor punzante de la cortina de agua.

-La noche es blanca como en San Petersburgo, se le ocurrió comentar una vez en el andén y cargando con su equipaje y el pequeño bolso de Pandafilando que marchaba con una mano apoyada sobre su hombro derecho y la otra cerrando contra su pecho el carapacho de la tortuga.

Para su sorpresa Apolonio vio pasar a su lado al pintor Hippolyte con los dos travestis Auxilio y Socorro. Intentó disminuir más el paso para dejar que se alejasen, cuando, al revés de lo esperado, fue percibido por las siluetas emblanquecidas que vinieron hacia él.

HIPPOLYTE: -Apolonio, gritaba eufórico y alzando los brazos salpicados por algo que –aceptémoslo por un momento- se parecía demasiado a la nieve. Estamos en Europa, amigo, ya he regresado, al fin me he escapado de esa isla maldita…

Ante el estupor que debió suponer la posición por un momento estática sobre el andén, los dos travestis vinieron hacia Hippolyte y le comentaron al oído:

AUXILIO y SOCORRO:-Está completamente loco este tipo, pero dice que es francés y artista, y como nosotros vamos con una beca para allá…uno nunca sabe…aunque la verdad mi socio filólogo, no hay quien niegue que esta escarcha tiene tremenda pinta de nieve…

Nuestro poeta y futuro autor de novelas imaginativas aprovechó su estatismo en el andén para describirle a Pandafilando lo que creía ver. Si las circunstancias desde hacía varios días no lo hubieran llevado a añadir a su típico estado contemplativo, la aceptación natural de lo insólito para no llamar la atención de la PIS y los informantes, Apolonio no le hubiera afirmado casi con el entusiasmo del pintor Hippolyte a su amigo ciego:

-Está nevando Panda, coño, le juro que hoy está nevando en La Habana…

De niño Apolonio escuchaba los cuentos sobre la nieve de quienes habían viajado a la Unión Soviética. Debe ser como la escarcha, se había repetido durante años, como la escarcha que se acumula en el refrigerador. A todas luces aquella lluvia excesiva en el grosor de blancura lechosa, era lo más cercano a esa escarcha que a manera de consuelo tropical él tocaba a veces queriendo imaginar la nieve.

La lluvia dejaba sólidos retazos en las lanzas puntiagudas que formaban la cerca que separaba los andenes y la línea de la primera acera de la ciudad, así como sobre la copa de los cedros y de una ceiba del parque del ferrocarril.

Este nocturno encuentro con la nieve era lo único que podía explicar el cambio de tono de la gritería de los viajeros que avanzaban con dificultad arrastrando las cajas y baúles, los animales y los sacos de comida y de pertenencias. Si durante el viaje los gritos indescifrables denunciaban un malestar por las demoras o el calor, ahora se elevaban entusiastas brazos a un cielo que no era tal, porque estaban protegidos por el techo a dos aguas de la estación.

-¡Nieve! ¡Nieve! ¡Nieve!, gritaban todos olvidando las 24 horas de fatigoso, nocturno y escatológico viaje hasta la capital, como si siguieran todos los pasos a Hippolyte –que retenía a los dos travestis mientras avanzaban como en una procesión escandalosa y eufórica hacia la reja de la salida- en una señal de regocijo colectivo.

A todas estas Panfilando seguía imperturbable y risueño, con restos de escarcha en las hebras de su barba, avanzando con su tortuga también salpicada por dos o tres sólidas gotas, sin dar la menor señal de asombro ni de frialdad.

Nuestro héroe provinciano lo contempló un momento sin hablarle, temeroso de escuchar esa voz tan diferente que ahora con el cambio de temperatura sería, se dijo, todavía más grave. Tuvo de nuevo la impresión de verle la franja de cicatriz caer sobre la boca y abrirse entre los pelos de la quijada, dibujando un surco donde no parecía haber ido a esconderse el blanco de la escarcha.

Al llegar a la puerta de salida que conducía al fin a la calle nuestro poeta inédito se sacudió las sólidas virutas de agua, y comprobó otra vez con asombro que lo que antes era polvo parecía también haberse solidificado, como lo dejaba ver una ligera capa blanca cubriendo su mochila de preciosos objetos personales, sus tenis, el short, y cuanto objeto inspeccionara a su alrededor.

Por suerte Pandafilando cometió el humano gesto de estornudar un momento, y hasta algo dijo de la humedad o de la lluvia, lo que alivió a Apolonio el contemplativo, que a fuerza de verlo tan cambiado desde la cercanía de la capital, se desconcertaba ante la imperturbable expresión del hasta entonces perspicaz copiloto de travesía.

Cuando llegué a la puerta no tuve que preguntarle a mi amigo bizco donde estaba su hermano. Un hombre inmenso y con un pelo tan largo que caía sobre sus hombros, cubría su frente y contribuía junto con unas inexplicables gafas oscuras a esconder sus ojos; nos esperaba entre los choferes de taxis y de monociclos que vociferaban los precios de sus servicios y el nombre de barrios, en la difícil competencia de seducir a los clientes recién llegados.

Una sensación de pérdida irreparable, un golpe seco en el pecho y bajo el espacio de acera en el que me sostenía, me sorprendieron al abrazar bajo la escarcha cada vez más nívea a aquel desconocido al que supe –confieso otra vez con melodramatismo-, que me unía la paradoja de estar seguro de no volver a ver y a la vez de tener que recordar en lo adelante.

- Nos volveremos a ver de alguna manera -susurro roncamente a mi oído mientras yo prolongaba lo más posible el abrazo con la misma intensidad con la que ahora intento repetir letra por letra lo que me dijo Pandafilando bajo la nieve-. No olvides; nada de cronologías ni de realismos, ni de autobiografías amigo, ni de testimonio tampoco, que sólo poseemos la imaginación, Apolonio, deja a otros ciegos miméticos eso de querer definirnos…el único deber que importa es el de imaginar, sólo se ve lo que se inventa, ah -y río con una carcajada que casi me deja sordo-. No sigas otros consejos que los de tu voluntad Apolonio, que tu memoria en lo adelante retrospectiva nos recuerde en un banquete imaginario… coñó no está mal eso, coñó, ¿no?, ¿qué te parece?

Se separó de mí y buscó a tientas hacia el lugar donde debía estar mi mirada.

PANDAFILANDO G:- Mira, se volvió a callar un momento y repitió, en un banquete, pareció esta vez disgregarse al citar la comida. Imaginémonos en un banquete, repitió como si se obligara a regocijarse por algo improvisado que consideraba tal vez un hallazgo. Pero eso sí, insistió reteniendo el aliento casi solemne; libres, sin tener que obedecer a las órdenes de mear o de cagar para tener que comer un bocadito y atravesar el espacio…, zas, y zas, cortemos eternamente la carne y las palabras, como en mi época de carnicero y linotipista…

Me sopló, te aseguro que me sopló al oído, antes de concluir diciéndome más ronco que nunca: - Son los restos del éter, puedes comenzar, amigo, escribe y escribe, y escribe y ocurrirá la maravilla…que hasta diríamos que está nevando.

Estirando su mano derecha hacia mí, me retuvo un último momento por el brazo, antes de despedirse con la sentencia taumatúrgica:

Le roi te touche Dieu te guérisse

Y se fue. Mi amigo ciego de 24 horas se fue apoyado en su gigantesco hermano y con la tortuga, se fue bajo el aguacero que marcaba de blanco la progresiva lejanía de su silueta y supongo que la mía. Un blanco que dejaba grabadas las plantillas de los pies sobre la calle, cubría las ramas de los árboles, los bancos dispersos del breve parque de la estación, y volvía siberiana la escena de siluetas algodonadas arrastrándose con bártulos donde yo sabía se escondía una fauna que supuse congelada.

Me puse a llorar como en una de esas películas rusa donde siempre hay alguien que se va o llega en tren a alguna parte. No sé por qué, claro, nunca sabré por qué, me puse a llorar, desolado y sobre todo fijo, como las lágrimas congeladas que no se decidían a bajar a correr por mis mejillas.

Recordé aquel día 24 de junio, día de San Juan, en que Quimera me dijo que no me amaba, o el otro, no menos trágico, en aquel cuarto del albergue del Ministerio de Cultura, en el que Medusa, rubia y escandalosamente desnuda bajo la luz de una vela, me dijo que se iba a La Habana a estudiar para actriz, que como Quimera también me abandonaba. Anoté en algún lugar de memoria la fecha para tener a lo mejor un día la compensación de fijar las circunstancias que ahora mismo te relato: lunes 28 de diciembre de 1992.

Lloré, supongo, por esa suma injusta de abandonos, recuperé por un instante la melancolía de mi mejor época lírica, y todo, me digo ahora, por ese viejo que se alejaba en la noche helada, como si cada vez mis lágrimas tuvieran el mismo origen de abandono, de soledad momentánea, de ruptura definitiva en los frágiles órdenes que el destino, la vida o lo que sea, me impedía una y otra vez, terminar de instaurar.

Tiritaba sin poder hablar. Mientras lloraba me di cuenta que mi boca se cerraba, se pegaban, a lo mejor congelados, mis labios, al tiempo que traqueaban mis mandíbulas y chocaban mis dos hileras de dientes provocando un ruido incontrolable como el balanceo de la quijada.

(Te lo describo lo mejor posible, sabes, porque te aseguro que el desamparo por la separación con Panda me exige un esfuerzo casi romántico, sabes…)

Me fui caminando por la calle Ejido, arrastré mis bolsos hasta un resto de muralla que sobrevive como un mal recuerdo del imperio ibérico a unos metros de la estación de trenes. Dos hileras de columnas de portales paralelos se perdían de vista bajo la nieve. Y recostado a una hiedra que se empecina en crecer en ese pedazo de piedra, creí ver, te lo aseguro, entre las gruesas líneas de esa lluvia blanca que me resisto a nombrar nieve, un desfile primero de caballos y después de calichas y coches, de carrozas y carretones.

Había cambiado mucho este fragmento glacial de la Habana a la vivida en otra década, pero no veía ninguna relación entre mi despiste y el globo aerostático que percibí cuando levanté la vista hacia el cielo. Un globo que como una luna móvil y nevada parecía elevarse hacia las profundidades celestes de la noche. Y un puerco, un puerco con alas al parecer cubiertas de nieve, también aleteaba ganando altura como si persiguiera al globo en el que -mucho tiempo después- supe viajaban a París, Auxilio, Socorro, y un tal Matías Pérez, personaje homónimo del célebre aeronauta portugués que un atardecer de junio de 1856 despegara en un globo de La Habana, y desapareciera sin dejar rastro alguno.

Debí permanecer un tiempo allí antes de poder llegar a rastras hasta casa de Honorato del Fango, porque cierro los ojos y al pensar en esos instantes en que me sostenía a la hiedra y a la muralla mojada, congelado más por el estupor de las visiones que por la nieve, vuelvo a ver a Quimera y a Medusa, y al oficial de la PIS que inspecciona mi cara y repite: sigue verde su cara ciudadano Apolonio, no hay quien lo salve de la condena de conspiración con el enemigo. Y a los conocidos que se alejan al ver mi cara clorofílica, a los falsos amigos que escribieron informes sobre mí, y hasta el negro Marcel, el mejor escritor del mundo que el mundo desconoce, que repite y repite con un eco burlón que se apaga: Cuba es La Habana y lo de demás es Áreas Verdes…Cuba es La Habana y…

En lo que me parecía un recorrido interminable, llegué a la esquina de la calle Aguiar donde vive Honorato, el único amigo que conservaba en La Habana. Una vez allí, y bajo el resplandor del único poste con bombilla encendida de la barriada, mientras verificaba bien el número del apartamento, saqué del bolsillo, por uno de esos gestos que no podemos explicar, el retrato de mí que Hippolyte había hecho en el tren. Mi sorpresa me ayudó a volver de alguna manera a la realidad o, al menos, a la absurdidad a la cual finjo integrarme: en el dibujo mi cara era de un intenso verde aceitunado, y detrás de mí se veía un jinete en un caballo blanco, sobre las maderas de algo que insinuaba ser una balsa a la deriva.

Pensé que si me estaba volviendo loco no habría nada que hacer, entre otras cosas porque nada de lo que rodeaba podría indicarme la existencia de un orden comprensible. Y eché mano una vez más a mi sentencia favorita y reversible (es eficaz tanto en la desgracia como en la cima de los regocijos), y repetí tres veces en hebreo la sentencia como un rezo:

Gam zeh ya'avor… Gam zeh ya'avor… Gam zeh ya'avor

Me froté la cara durante varios minutos con la mezcla de rocío y de copos de granizos que caían en ese instante. Busqué una gorra con visera de cazador que recordé tener en alguna parte de mi bolso para protegerme de posibles insolaciones y que ahora me protegería de la nieve, y me dispuse a subir las escaleras de madera que me llevaban al apartamento donde viviría los primeros meses de mi regreso a La Habana.

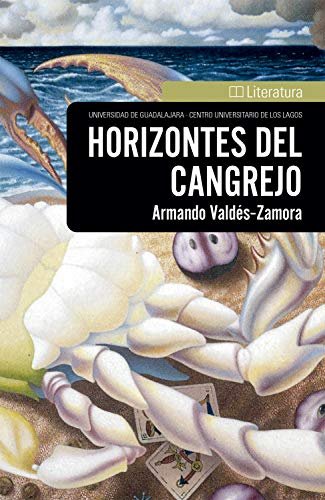

Armando Valdés-Zamora. Escritor y académico cubano residente en París. Autor de la novela Las vacaciones de Hegel (Madrid, 2000) de los poemarios Libertad del silencio (París, 1996) e Imaginarias de un velero sugerido (Madrid, 2010), del libro de crónicas La siesta de los dioses (Leiden, 2017) y del volumen de ensayos Nubes Talladas. Formas de la imaginación en la literatura cubana contemporánea (1959-2019) (Madrid, 2021). “Hoy ha nevado en La Habana” forma parte del libro Horizontes del cangrejo, Universidad de Guadalajara, Culagos, 2020.